空間を引き立てるおしゃれなラグの選び方

#イケアの参考記事 公開日:2022年5月25日、 更新日:2024年9月3日

床に敷くだけでインテリアの印象をガラリと変えるラグ。

部屋の雰囲気を変えるだけでなく、ほこりを吸着したり、床からの冷気を防いだり、生活音を軽減したりといった実用的な役割もあります。

とはいえ、サイズや素材、色など、たくさんの種類があり、コレという一枚をなかなか決められないこともあるでしょう。

ラグを選ぶポイントは、まず部屋の大きさに合っているものであること。

そして、機能性やデザイン性を考えながら、使い勝手の良いものを選ぶことにあります。

まずはラグの製法や素材の違いを知り、自分らしい一枚を選ぶためのポイントをチェックしてみましょう。

1. おしゃれなラグはどれ?ラグの種類

ラグにはデザインやサイズ、色の違いといった見た目だけでなく、製法や素材によって異なる手触りや機能性の違いもあり、多くの種類に分けられます。

保温性や吸音性といった機能面も考慮しながら、暮らしを快適にするラグを選びたいところ。

まずは、製法による違いや素材の違いによって、それぞれの特長を詳しく見てみましょう。

1-1. 製法による違い

ラグの製法は、「織物」と「刺しゅう」の大きく2つに分類できます。

1-1-1. 織物

手や機械で織り上げたラグの総称。

機械織りには、高級カーペットによく使われる「ウィルトン織り」やウィルトン織りを応用した「ダブルフェイス織り」、生地にデザインを織り込む「ジャカード織り」、ホテルの宴会場のようなところに使われる事が多い「アキスミンスター」などが挙げられます。

一方、手織りのラグは基本的に一点ものとなり、同じデザインであっても微妙な違いが出ることがあります。手織りで代表的なのが「ペルシャ絨緞(じゅうたん)」です。

そのほか、イランの「ギャッベ」、トルコの「キリム」、インドの「カシミール」など、多くが海外の民族伝統文化を受け継いだものと言えるでしょう。

縦糸にパイルを絡めて結び付けながら手作業で織り上げる手織りは、結び目の数が多く密度が高いほど高級とされています。

1-1-2. 刺しゅう

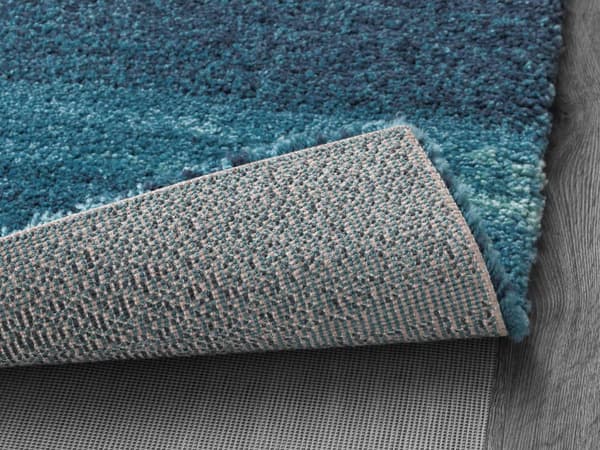

ベースとなる布に、ミシン針を使って糸をパイル状になるよう突き刺していくのが刺しゅう製法です。そのままでは糸が抜けてしまうので、裏側に布を貼って一枚のラグに仕立てます。

「タフテッド」、「フックドラグ」などがあり、織物と比べ、比較的大量生産しやすいため多く流通しています。手織りの芸術作品と呼ばれるペルシャ絨緞。

天然染料で染めた糸を使い、細かく織られたデザインは踏むほどにツヤがでて美しさが増していきます。

手織りは、裏側に出る織り糸まで美しいのが特徴。

ウール素材で汚れに強く耐久性に優れているため、長く愛用できます。

1-2. パイルによる違い

同じ素材のラグでも、パイルの形状や長さによって雰囲気も手触りも大きく変わります。

パイルとは、ループ状の糸が織り込まれた生地のことで、カットパイルとループパイルの2種類があります。

タオル生地とも呼ばれ、柔らかく肌触りが良いのが特長。

パイルは毛足の長さで見た目はもちろん、踏み心地や機能性が異なるため、その違いを知っておきましょう。

1-2-1. 毛足の長さによって異なるカットパイルのタイプ

- プラッシュ(5~10mm)... 最も一般的な長さで、ソフトな踏み心地。

- サキソニー(15mm前後)... 弾力があり、見た目に豪華な印象を与えます。

- ハードツイスト(10~15mm)... サキソニーより弾力性が高くて丈夫。

- シャギー(25mm以上)... シャギーは装飾性が高い半面、長い毛足で足を引っかける可能性があります。座ってくつろぐような場所に向いています。

1-2-2. ループパイルのタイプ

- レベルループ ... 高さが均一で耐久性に優れています。

- マルチレベルループ ... 高低差があるマルチレベルループはラグの模様を立体的に表現できるため、装飾性の高いデザインを期待できます。

- ハードツイスト(10~15mm)... サキソニーより弾力性が高くて丈夫。

- シャギー(25mm以上)... シャギーは装飾性が高い半面、長い毛足で足を引っかける可能性があります。座ってくつろぐような場所に向いています。

パイルの長さが17mmとなるサキソニータイプのラグは、ソフトな感触。

密度が高く、弾力性に優れています。

1-3. 素材による違い

ラグに使われる素材は、大きく天然素材と化学繊維の2つがあり、それぞれを組み合わせて使われる場合もあります。

素材を重視して選ぶ場合には、ラグを使う部屋や場所、求める機能性を考えながら目的に合ったものを選ぶのがよいでしょう。

まずは、素材の特徴を確認してみましょう。

1-3-1. 天然素材

肌触りがやさしく、ナチュラルな印象がある天然素材。

ラグには、ウールやコットン、ジュートといった素材が使われます。

ウールは、保温性があり、冬は暖かく、夏は涼しいのが特長的。

汚れが付きにくく水分をはじきやすいので、メンテナンスしやすいのが魅力です。

難点を挙げるとしたら、ムダ毛が出やすいこと、また、特有のにおいがあり、やや価格が高めであることでしょう。

しかし、ウール素材は長く使えるものが多いため、質の良いものを長く愛用したい方におすすめです。

コットンのラグは軽量で洗えるものが多く、肌触りがいいため座ったり寝そべったり、くつろぐ場所に最適。

また、耐久性に優れたジュートは、ナチュラルな風合いを楽しめます。

そのほか、アジアンな雰囲気を醸し出すサイザル麻は、しゃり感があり、夏場は足触りが気持ちいい素材。

その分硬く、くつろぐ用途には向きません。

汚れにくく、保湿性や断熱性、防臭性、抗菌性といった機能が備わっているウール。

静電気が起きにくく、長い時間を過ごすリビングにぴったりの素材です。

特に手織りのウールのラグは、目が詰まっていてソフトな感触。

水を弾くのも、普段使いするラグに適した性質です。

1-3-2. 化学繊維

ナイロンやアクリル、ポリエステルといった化学繊維を使ったラグは、自宅で洗えるタイプが多く、管理がしやすいのが特徴です。

ナイロンは強度があり摩耗に強いのが大きな特長です。

静電気を帯びやすいため、帯電防止の加工を施してあるものを選ぶとよいでしょう。

アクリルは、保温性、弾力性に優れ、ウールに似た質感。柔らかなタッチで人気があります。

なかには、難燃加工を施したものもあります。

また、ラグによく使われるポピュラーな素材と言えるのが、ポリエステルです。

安価なものが多い傾向にあり、ムダ毛が出にくく、シルクタッチやウールのような質感などを作り出すことができるのが特長です。

2. ラグのお手入れはどうしたらいい?

お気に入りのラグは、美しいまま長く使いたいもの。

長く愛用するために大切なのが、定期的なメンテナンスです。

基本となる日々のメンテナンス方法をはじめ、洗えないラグの水拭きの仕方、洗濯や手洗い可能な場合の注意点などをまとめました。

2-1. コーヒーやしょうゆをこぼしてしまったら?

どんな汚れも、汚してしまったそのときに、できるだけ早く処置することが大切です。

コーヒーや紅茶をこぼしてしまったら、ぬらして固く絞ったタオルでたたくようにして水分を吸い取ります。

しょうゆがこぼれた場合には、ティッシュを使ってできるだけ吸い取ってから、洗剤を入れたぬるま湯に浸したタオルを固く絞って拭き取ります。

洗剤を使えないラグの場合や、染みが残ってしまった場合には、販売店や専門業者に相談を。

2-2. 日ごろのお手入れは掃除機がけ&雑巾がけで

メンテナンスの基本は、掃除機をかけること。

毛足の長いラグは、毛足の流れと逆方向に掃除機をかけるとほこりや汚れを取り除きやすくなります。

ペルシャ絨緞のような手織りのラグも、掃除機の使用が可能です。

ラグの汚れが気になる場合には、固く絞った雑巾を使って水拭きを行いましょう。

水拭きをする場合には、毛並みの流れの反対方向に拭くようにしましょう。

化繊のラグで汚れが目立つときに、バケツ一杯のぬるま湯にキャップ1~2杯の中性洗剤をしっかり溶かしたものに雑巾を浸し、固めに絞って拭き取ります。

2-3. 洗濯可能なラグの洗い方

ラグの洗濯表示ラベルに、洗濯機または手洗いで洗濯できることを示すマークがあれば、自宅での洗濯が可能です。

洗濯をする際には、まず掃除機でゴミを取り除き、気になる染みには染み取り用の洗剤などを染み込ませてから、洗濯機、もしくは手洗いを行います。

厚みがあるラグは1日では乾かないことがあります。晴れが続く日を選んで洗濯するとよいでしょう。

素材によって洗い方が異なるため、説明書等を確認するか、販売店で洗濯方法を聞いておくと安心です。

2-4. 定期的な陰干しを

大掃除や模様替えの際には、ラグの陰干しも行いたいところ。

裏側から棒で軽くたたいてゴミやほこりをたたき出し、裏返した状態で陰干しを行いましょう。

シャギー素材のように毛足が長いものは、陰干しするための移動の際、家具に引っかけて傷つけないように注意してくださいね。

3. おしゃれと機能性を両立するラグの選び方

ラグを選ぶ際には、使用する部屋の広さや求める機能性、設置する環境の3点を重視するのがポイント。

それぞれの条件を確認しながら、具体的なポイントをお伝えしましょう。

3-1. リビングルームに置く場合

リビングルームに敷くなら、お部屋の中心的存在であるソファを基準にラグのサイズを選ぶのも手。

ソファとバランスがいいラグは、ソファの横幅よりも大きく、敷いたときに左右に10~15cmほど余裕が出る大きさのものです。

床にも座ってくつろぎたいならもうひと回り大きなものを。

また、コーナーソファやL字ソファといった大型のタイプには、1辺が200cm以上あるラグのなかからソファの幅をもとに選んでみましょう。

3-2. 部屋の広さをもとに選ぶ

既製品のラグのサイズについては規格や決まりがないため、さまざまなサイズのものがあります。

床の大半にラグを敷き詰めたい場合には、まず部屋の広さをきちんと計測し、面積に合った大きさを選ぶ必要があります。

家具の配置や、床に余白をどのくらい残すかによっても異なるため、ラグを敷きたい場所の広さを、大まかな目安で測っておくとよいでしょう。

また、ドアの位置や開閉方法にも考慮しておくことも大切です。

ゾーニング効果とは?

ラグには空間を仕切るゾーニング効果があります。

ラグを効果的に配置することで、それぞれの場所が持つ役割が明確になり、部屋の動線がわかりやすくなります。

明るい色のラグはキッチン、リビングはブルーのラグで統一するなど、色分けによって場所ごとにイメージを印象づけると、雰囲気ある空間を作るのにも役立ちますよ。

3-3. 機能で選ぶ

汚れに強く、室内はもちろん屋外でも使えるラグ。

汚れが付きやすいダイニングテーブルの下に敷くのもおすすめです。

リバーシブルタイプなら、気分によって色を変えてみたり、汚れが目立ってきた片面を隠したりと好みの使い方で長く愛用できるはず。

機能性の特徴

ラグを敷くことで、床からのほこりの舞い上がりや冷気を防ぎ、生活音を軽減するという働きが期待できます。

小さな子どもがいる家庭では、転倒時の衝撃を軽減させるといったメリットもあります。

また、上述したように、素材や製法によって耐久性が異なり、ウールのように長期間愛用できるものから、洗濯機で洗えるものが多いポリエステル素材など、使い勝手もさまざまです。

そのほか、テラスやベランダで使えるアウトドアラグや、撥水(はっすい)加工が施されたキッチン用ラグなど、特定の用途を目的としたラグもあり、その機能は幅広いもの。

使うシーンを考えながら、求める機能性を持つラグを探してみましょう。

3-4. 敷く場所で選ぶ

ラグは、リビングやダイニングだけではなく、キッチンや寝室、玄関などでも活躍するアイテムです。

特定の場所に敷くラグこそ、性能にこだわって選びたいところ。

キッチンに敷くなら、撥水性の高さを求めるのか、冷えやすい足元の保温性を求めるのかによって選ぶラグが変わります。

また、玄関にラグを敷きたいなら、外からのほこりやゴミを落とす役割を果たすと同時に、来客を迎える場所としておしゃれなデザインにこだわるのもよいでしょう。

寝室のラグは、目覚めたあとの第一歩が心地よい足元となるよう、季節に合わせて複数枚用意するという方法もあります。

場所の特性に合ったラグで、部屋ごとの彩りを与えてみましょう。

寝室にもおすすめ

柔らかな感触のラグは、目が詰まっており寝室にぴったり。

汗ばんだ夏の朝も、冬の寒い朝も、足元を快適に保ってくれます。

洗濯機で洗えるラグを選べば清潔に保ちやすく、素足で触れるのも安心です。

4. ラグを使ったインテリアの楽しみ方

一枚敷くだけで部屋のテイストを変化させてくれるラグですが、複数を使って上級コーディネートを楽しむのもおすすめです。

さまざまな大きさ・形を取り入れて、コーディネートの楽しみを広げましょう。

4-1. ラグの敷き方

ラグの敷き方には、中敷き、ピース敷き、重ね敷きがあります。

4-1-1. 中敷き

床の全面を覆うカーペット敷きではなく、床面よりもやや小さいサイズのラグを敷くことを中敷きといいます。

ラグと床材とのコントラストを楽しめるだけでなく、ゾーニング効果も期待できるでしょう。

ヘリンボーンや寄木張りのような個性的な床とコーディネートすれば、さらにおしゃれな演出が可能に。

4-1-2. ピース敷き

ソファの前やベッドの脇など、部分的に小さなラグを敷くのがピース敷きです。

実用使いだけでなく、インテリアのアクセントとして取り入れてみましょう。

色や形が個性的なものを選べば、よりモダンな印象になります。

4-1-3. 重ね敷き

床全面に敷き詰めたカーペットの上に、中敷きやピース敷きするのが重ね敷き。

内装や家具の色にマッチした色を選ぶことで、部屋全体の一体感を与えます。

大きな面積のラグを中敷きする場合には、部屋になじみやすい色を、小さいラグをピース敷きする場合は、アクセントカラーを選ぶのがポイント。

重ね使いで、上級コーディネートが実現できます。

4-2. 複数ラグのカラーコーディネート

少し小さめのラグを複数複数ラグのカラーコーディネート枚使って、オリジナルのカラーコーディネートを楽しむ方法もあります。

同じシリーズで異なるカラーのラグを組み合わせることで、部屋にあるファニチャー類とリンクさせ、統一感のあるコーディネートが生まれます。

複数枚を組み合わせる際には、ラグの縁ギリギリまでパイルがあるモデルを選ぶのがポイント。

並べたときに継ぎ目のないフラットな床になるように組み合わせましょう。

5. さまざまな形のラグでインテリアを魅せる

ラグには、長方形や正方形のほか、円形など、さまざまな形があります。

それぞれの特長を踏まえて、ルームコーディネートのスパイスとして効果的に使いましょう。

5-1. 長方形

定番とも言える長方形のラグは、色や柄、デザインの種類が豊富で、さまざまなバリエーションのなかから選べます。

空間のゾーニングがしやすいというメリットがあります。

5-2. 円形

個性的な円形ラグは軽やかさがあり、インテリアのアクセントにピッタリ。

複数枚を並べるのはもちろん、ピース敷きや重ね敷きにも大活躍です。

丸い家具の下に敷くとバランスが良い印象に。コーヒーテーブルやスツールの下などにさっと敷くだけで、ポップで軽やかな印象になるでしょう。

広い空間に円形ラグを無造作に敷くだけでも、よいアクセントになります。

5-3. 正方形

長方形のラグと比べて、ユニークさを感じさせる正方形のラグ。

L字ソファやコーナーソファと組み合わせると特にバランスが良くこなれた印象に。

ソファの前に置いたセンターテーブルの周りをラグが広く囲み余裕があるため、座ったり寝そべったりできるのも魅力です。

6. サイズと機能性を考えながらおしゃれなラグを探そう

ラグは、敷き方によってインテリアの雰囲気が変わり、部屋の印象を大きく変化させるアイテムです。

空間の広さや用途、設置する場所などを考えながら、求める機能性を持ったラグを選ぶのがポイント。

素材や製法によって特長が変わるため、デザインだけでなくお手入れ方法も考慮しながら、より良いものを選びましょう。

じっくり選んだお気に入りのラグなら、快適かつワンランク上の居心地の良さを実現してくれますよ。?