Life at Home 2050

日本社会の現状

目指すところ

一人ひとりが自分の道を選べて、幸せを追求できるように

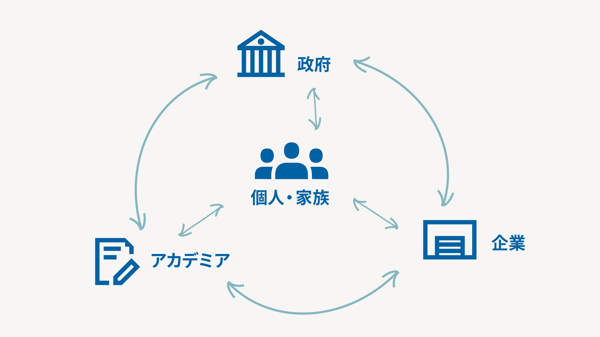

本プロジェクトの立ち上げ以降、参画企業・団体とワークショップを重ねてプロジェクトの目的を定めました。

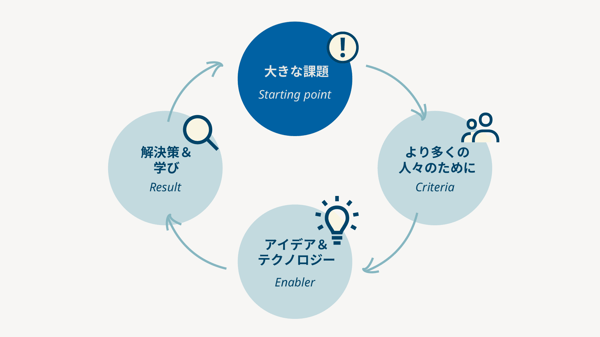

暮らしの中にある「あたりまえ」が人々の可能性を制限している点に着目。家族内、企業間、または国・文化を超えたさまざまな対話を通して、これまでの価値観を学びほぐし、新しい視点を育むことができれば、チャンスや選択肢は広がり、大切な人を大切にしながらも自分らしい人生を歩んでいけるのではと考えました。

このプロジェクトはそんなインクルーシブで平等・公平な世界を目指しています。

未来の暮らし、共創宣言!

Life at Home 2050は、

ボーダレスな対話と学びほぐしを通して、暮らしの「あたりまえ」を解放します。

これまでの活動

第2回「やっぱり家の日」シンポジウムとIKEA Familyメンバーワークショップ(2025年8月1日)

記念日登録して15周年を迎えた8月1日「やっぱり家の日」に、第2回シンポジウムを開催し、「Life at Home 2050」の活動報告とイケア・ジャパン初の絵本「たびする家」を発表。有識者によるトークセッションでは「家からはじまる小さな気づきとボーダレスな対話が未来を変える」というテーマのもと、世界、日本社会、家庭の観点からの家での平等についてディスカッションが行われました。午後の部では、IKEA Familyメンバーを対象としたワークショップを開催。コワーカーによる絵本の読み聞かせのあと、参加者の皆さんには2050年の家での暮らしを描いていただき、それについて親子・友人で対話をしていただきました。

イケア・ジャパン初のオリジナル絵本「たびする家」(2025年8月)

Life at Home 2050の参画企業や団体と定めた共通目的を実現するための1つの対話ツールとして絵本を作成しました。

絵本「たびする家」は、主人公が旅をしながら、家での暮らしを楽しむさまざまな家族に出会う物語です。多様な暮らしを学び、自分の中の「あたりまえ(固定観念)」を見つめ直し、大切な人と対話するきっかけを届けます。

参画企業とのワークショップ(2024年6~10月)

Life at Home 2050に賛同いただいている企業の部門担当者や有識者が集い、ジェンダー平等についての見解や、取り組みへの相互理解、可能性と課題の共有、そして未来洞察*などを議論するワークショップを、今年6月から実施。どんな未来をつくりたいか、そのために私たちは何ができるのかといった共通の目的を見つける対話を続けています。

*未来のアイデアや視点、イメージを形成し、ある対象に関して今後起こりうる可能性や選択肢を理解するための手法

「やっぱり家の日」シンポジウムとIKEA Familyメンバーイベント (2024年8月1日)

イケア・ジャパンが2010年に制定した8月1日「やっぱり家の日」に、今年はシンポジウムを開催し、「Life at Home 2050」の始動を発表すると共に、イケア・ジャパンのこの取り組みに賛同する企業関係者や有識者、スウェーデン大使館などが集い、現状の課題や目指したい未来についてのディスカッションを行いました。午後の部では、IKEA Familyメンバーを対象としたイベントを開催。スウェーデン出身のタレント・映画コメンテーターのLiLiCoさんと、タレント・俳優の小田井涼平さん夫妻をゲストに、 家での暮らしについてお話いただきました。またイケア・ジャパンオリジナルのLife at Homeカードゲームを参加者全員で行い、家での暮らしをよりよくするアイデアを楽しく考える機会をお届けしました。

Life at Home カードゲームの開発(2024年8月)

Life at Home 2050のワークショップを通じて、私たちの身近にあるジェンダー平等や睡眠不足などの大小さまざまな課題に対して、まずは私たちの考えや想いを内省し言語化すること、それを共有し対話を続けることが大切であると学びました。そこで、私たちの大切な場所「家」を改めて振り返り、家での暮らしをよりよくするためのアイデアを楽しく考え、語り合えるカードゲームを開発しました。

カードゲームを通じて、普段話すきっかけのないことで話が弾んだり、自分の家の「当たり前」はほかの家では違うことに気付いたりと、それぞれの暮らし方や考え方について新しい発見があります。お子さまと一緒にご家族で、これから家庭を築くパートナーと、また友人や同僚となど、自由にお楽しみいただけるゲームです。

平等についての調査の実施

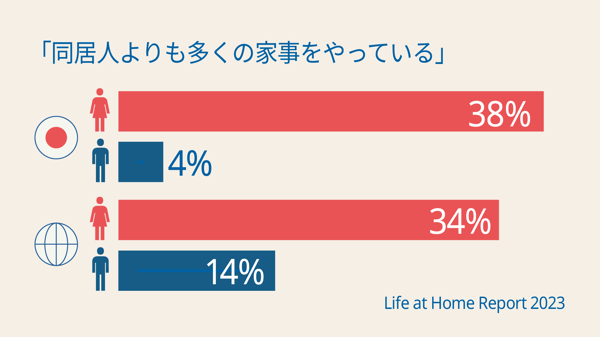

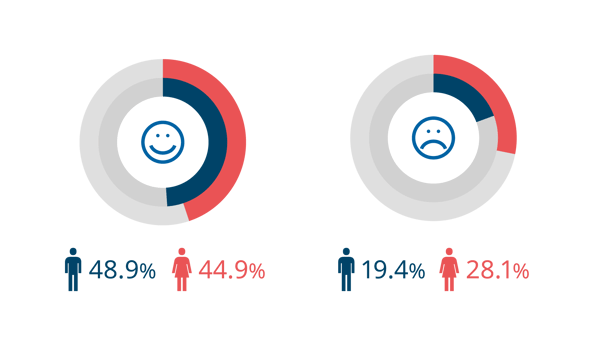

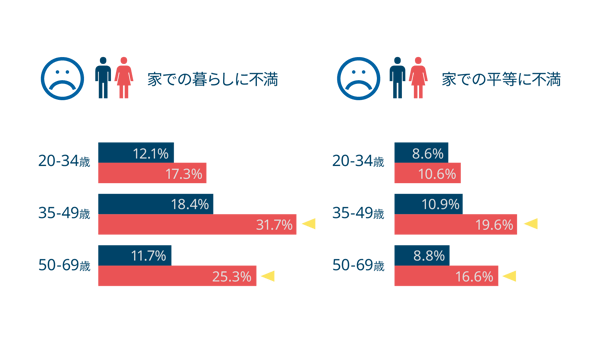

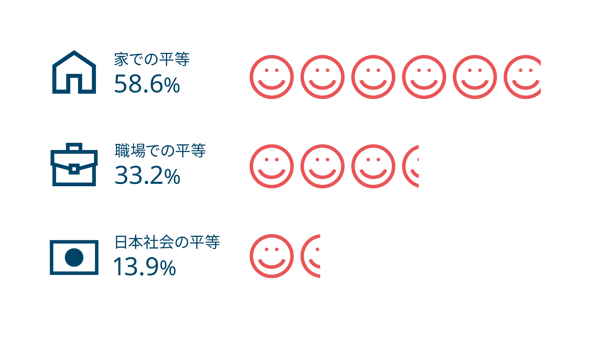

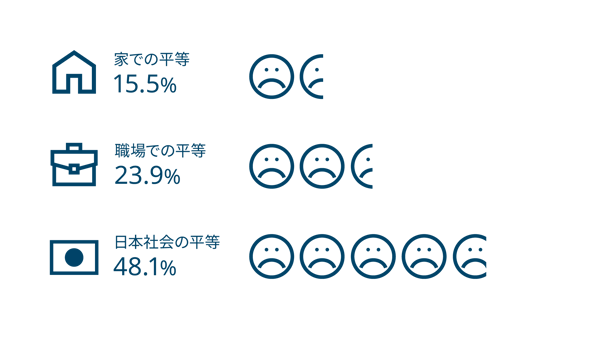

日本の人々の平等についての意識を把握するため、2024年7月5日、6日の2日間で、2067名を対象にWebアンケート調査を実施しました。調査結果の一部をご紹介します。

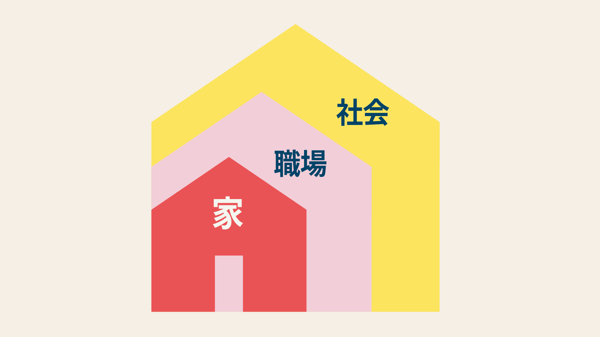

Q. 家庭、職場、社会における平等性に、あなたは満足していますか?

家での平等に満足していると回答した人(「とても満足している」「やや満足している」の合計)は、58.6%と半数以上に達していました。しかし、職場、社会とマクロになるにしたがって、満足している人の割合が急激に減っています。また、満足していないと回答した人の割合もマクロになるにしたがって、増えています。

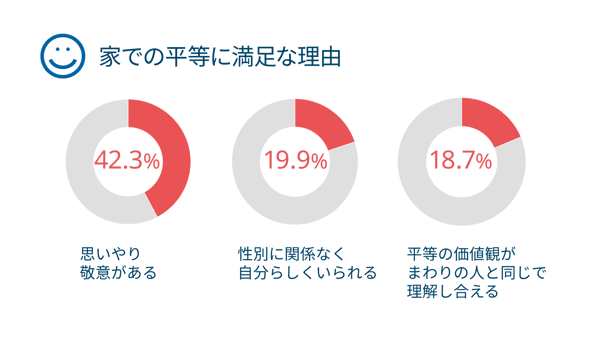

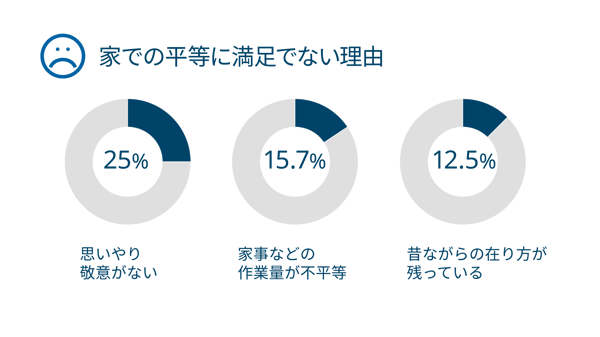

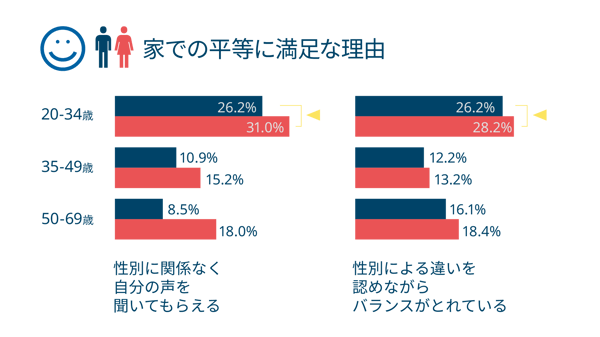

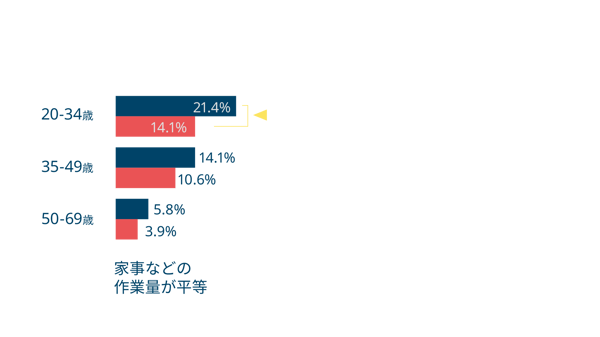

Q. 家での平等に満足している理由は?満足していない理由は?

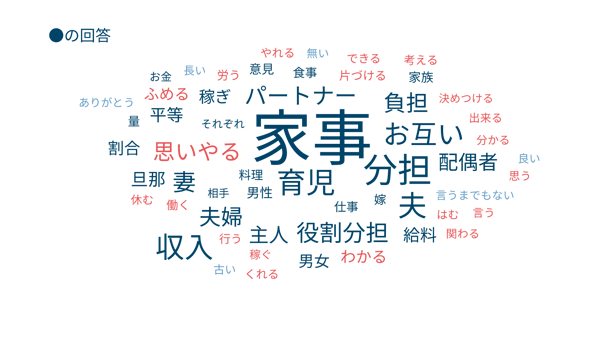

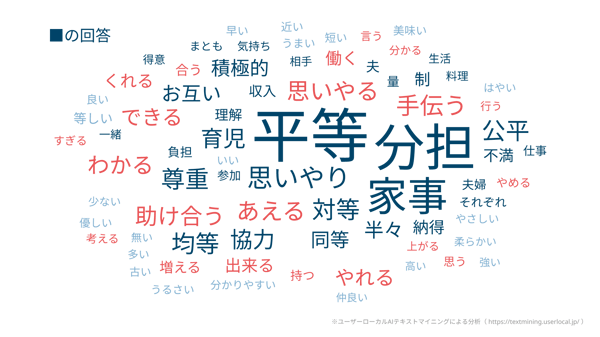

Q. 「 ●が■だったら我が家はもっと平等になると思う」●と■に当てはまる言葉は?(自由回答形式)

回答をワードクラウドで集計すると、「家事」の「平等」「分担」がカギであることがわかります。また、収入といった経済的要素や、思いやり・尊重といった心持ちも重要であることがわかります。